供應(yīng)石雕二十四孝花崗巖古代人物戶外校園文化教育公園

價(jià)格電議

- 所在地:福建 泉州

- 發(fā)貨期:20天

- 發(fā)布時(shí)間 :2019-02-20 09:55:13

產(chǎn)品詳情

百善孝為先。孝敬父母,長輩是中華民族千百年來恪守的傳統(tǒng)美德之一。古時(shí)孝道的典范,莫過于二十四孝,這二十四個(gè)古人以孝行而感天動(dòng)地的故事。石雕二十四位孝,身份各異,盡孝的方式也不一樣,但是奉行孝道是一致的。這二十四位孝子都忍受了種種磨難,以白己的孝行感天地,泣鬼神,終“善有善報(bào)”,都有不錯(cuò)的境遇,這就暗含了民問文化質(zhì)樸,典型的抑惡揚(yáng)善的價(jià)值取向。

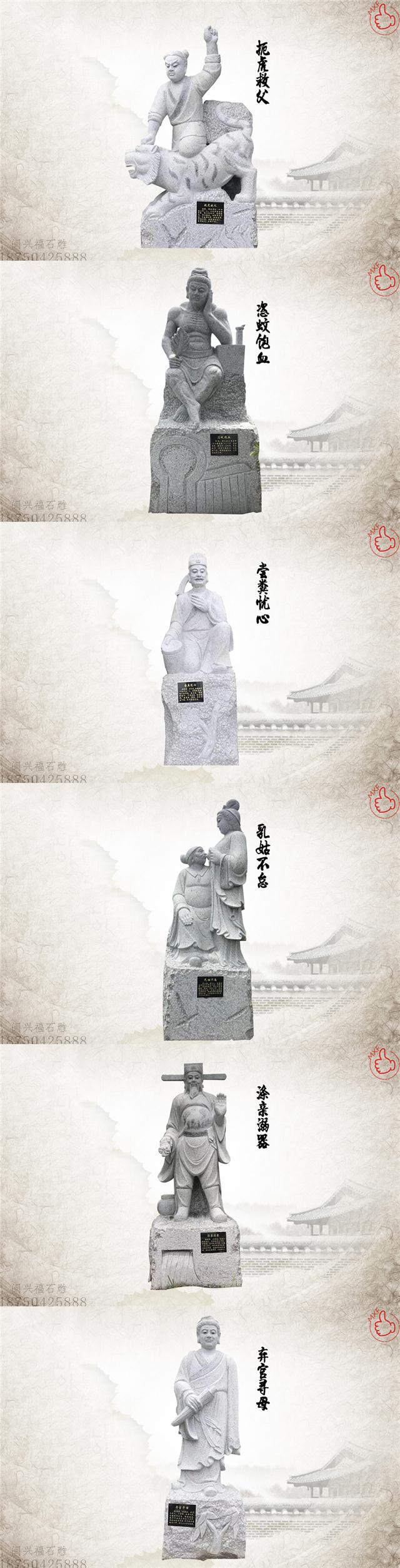

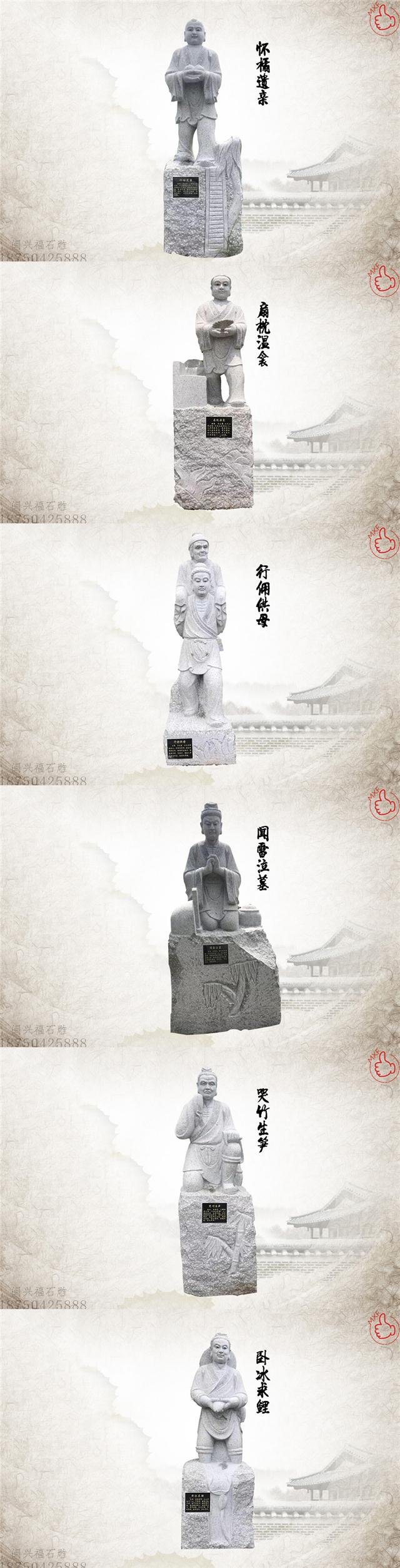

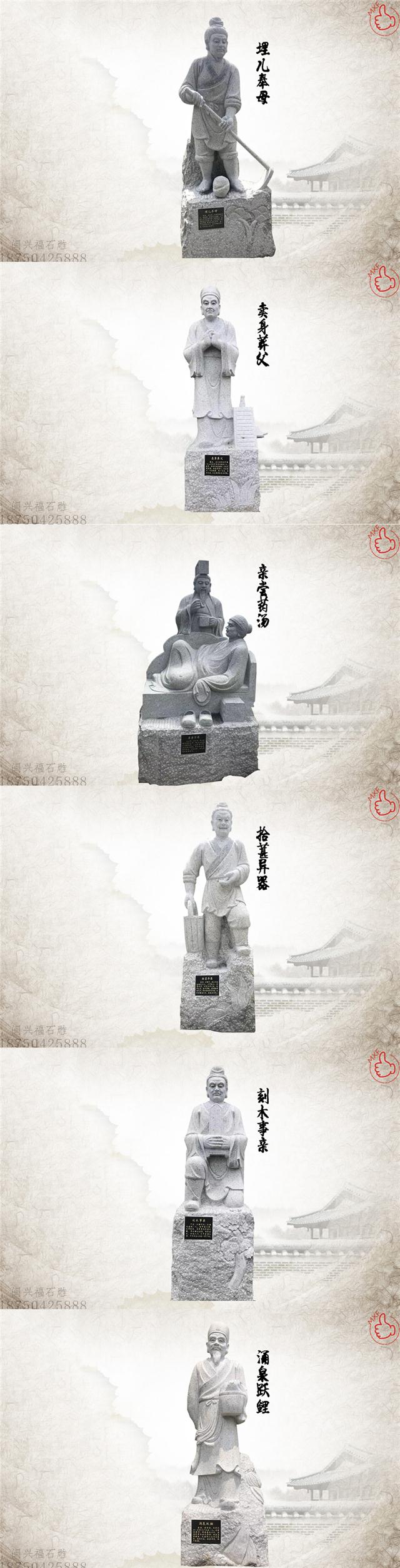

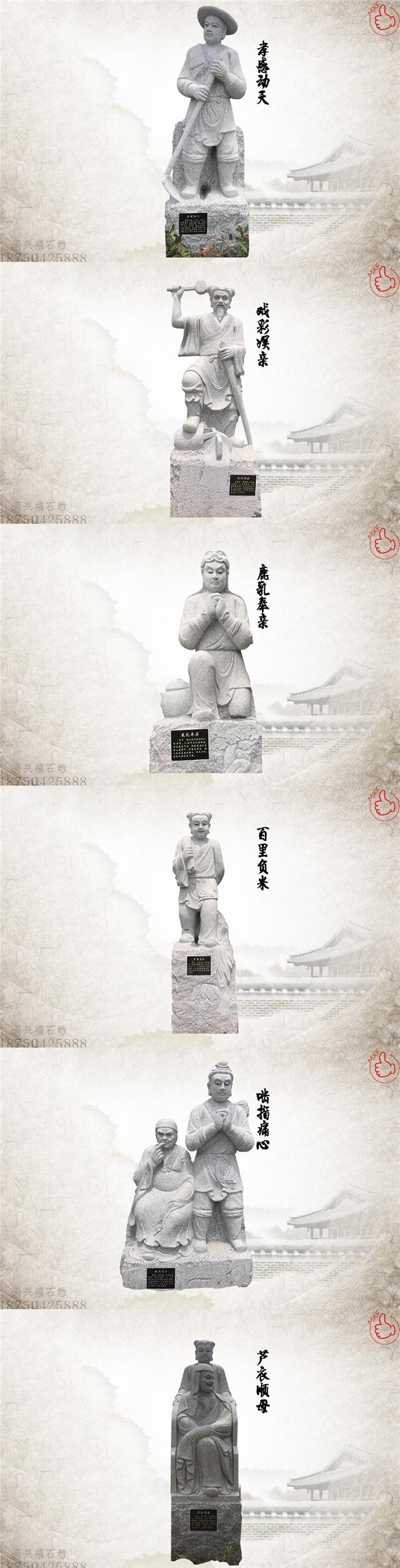

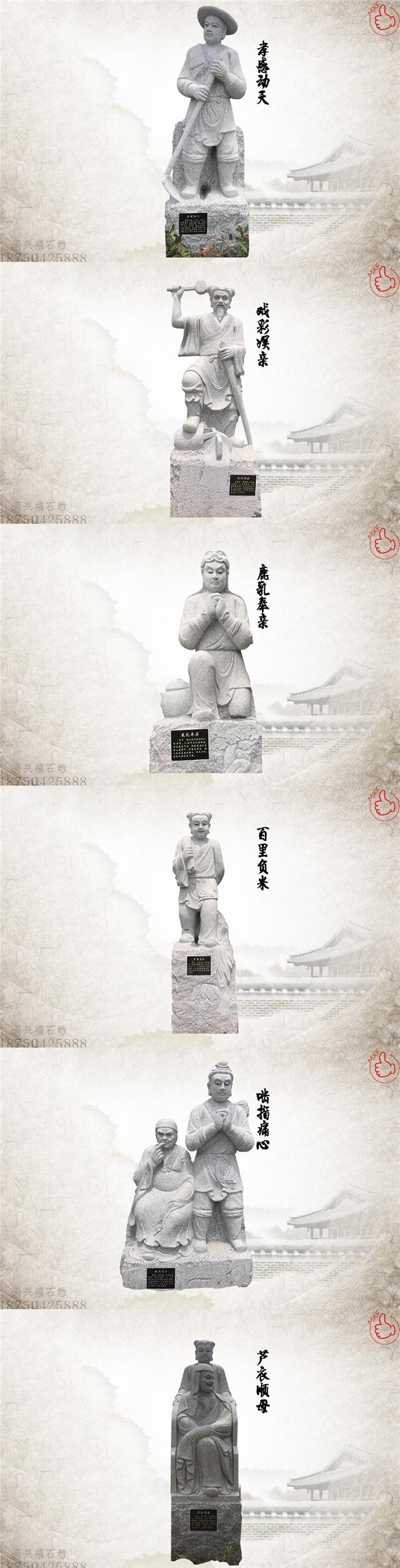

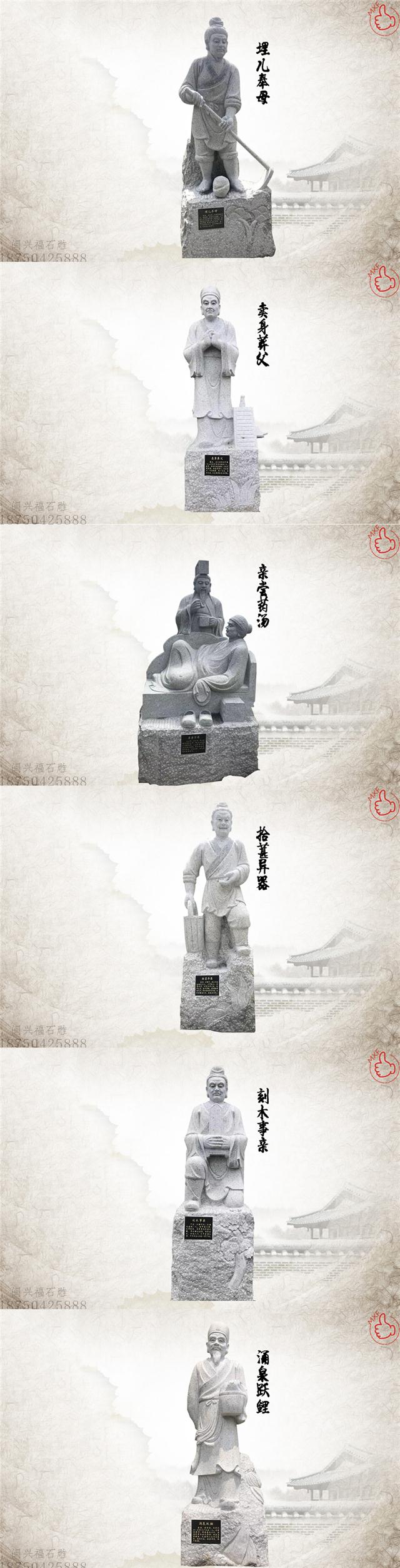

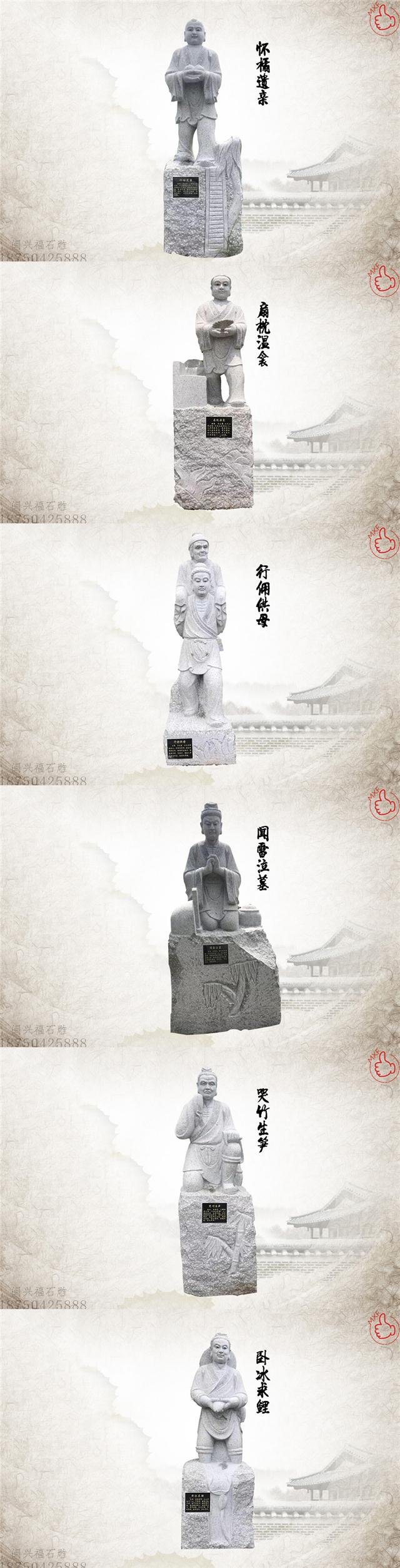

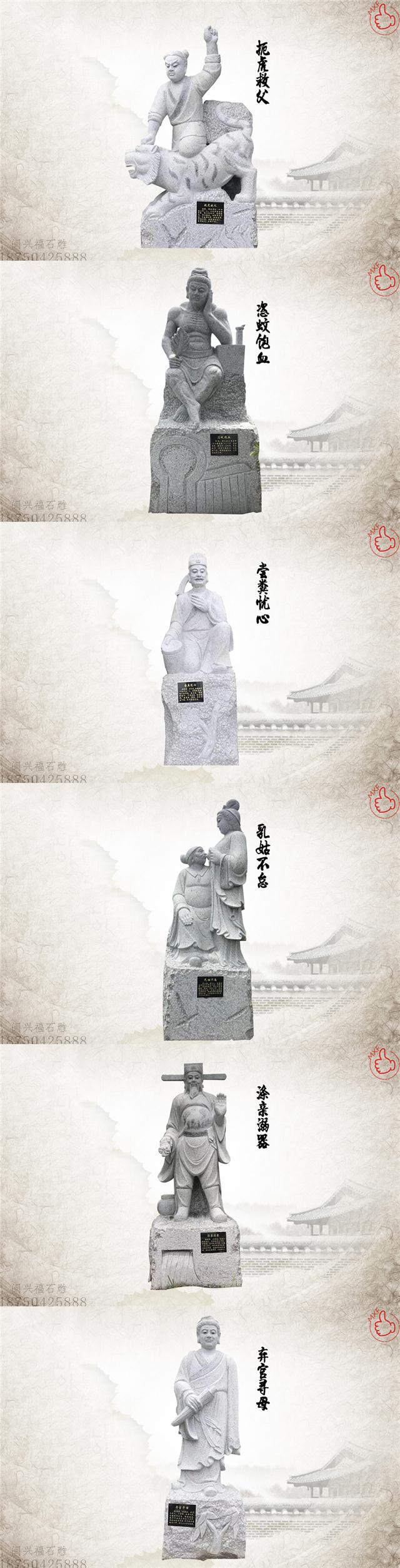

石雕二十四孝分別是孝感動(dòng)天,戲彩娛親,鹿乳奉親,百里負(fù)米,嚙指痛心,蘆衣順母,親嘗湯藥,拾葚異器,埋兒奉母,賣身葬父,刻木事親,***躍鯉,懷橘遺親,扇枕溫衾,行傭供母,聞雷泣墓,哭竹生筍,臥冰求鯉,扼虎救父,恣蚊飽血,嘗糞憂心,乳姑不怠,滌親溺器,棄官尋母。

作為一種道德教化的啟蒙讀物,《二十四孝》從文本走向園林石雕擺件,是士人等級(jí)對于孝德的自覺維護(hù)與推崇,他們奉行孝乃為仁之本的儒家禮儀規(guī)則,一可以將孝德發(fā)揚(yáng)光大,標(biāo)舉白己遵循孝道的傳統(tǒng)風(fēng)范;二可以訓(xùn)誡后人,勸勉后人要孝敬長輩,使家族的倫理得以正常有序地傳承;三是一種文化現(xiàn)象,也是一種共同的民族心理或者特征。